| 広 瀬 桃 ノ 木 用 水 |

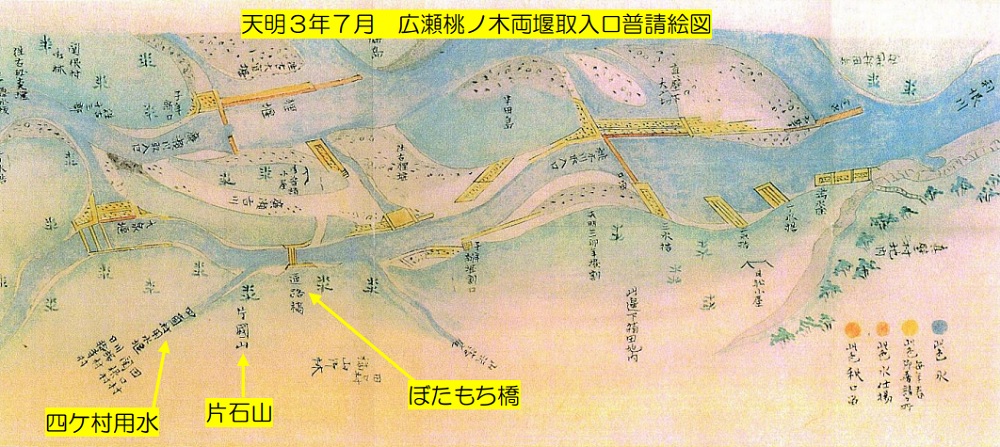

赤城山西南麓の幹線用水路にあたる広瀬・桃ノ木の両河川は、旧利根川の流路だったと考えられている。灌漑地域は東西約12km、南北約28kmで、勢多郡(現前橋市)では南橘、桂萱、木瀬、上川淵、下川淵の5か村(地区)の重要な灌漑水路である。 赤城山西南麓の幹線用水路にあたる広瀬・桃ノ木の両河川は、旧利根川の流路だったと考えられている。灌漑地域は東西約12km、南北約28kmで、勢多郡(現前橋市)では南橘、桂萱、木瀬、上川淵、下川淵の5か村(地区)の重要な灌漑水路である。(ア)沿革 広瀬・桃ノ木両河川は、応永年間(1394)利根大洪水の際、勢多郡北橘村真壁(現渋川市)以南 新田郡平塚村(現太田市尾島町)に至る流域(旧利根川)の変遷により、広漠なる河川敷化。 天明の浅間山大噴火(1783年)による泥流破壊で、土石流が吾妻川を駆け下り利根川にも達し、広瀬桃ノ木川の取水口が土石によって塞がれた。幕府からも要員が動員されて復旧工事が行われたと云う。 利根川は、田口〜川端〜上細井〜上沖へ通じる赤城山裾野の段丘沿いに流れていたようで、上細井の鎌倉坂の所に船の渡し場があったとも云われている。利根川の流れは豪雨や山の噴火等の洪水で度々流路を変え、江戸時代に現在の流れ(県庁西側)になったようである。 ・河川敷化の地を開拓変換耕地とすべく灌漑水を求め、勢多郡北橘村真壁に桃木堰を設け、利根川より引水、取水口は、利根川の洪水等に伴い転々とした。その後利根川に牛枠を建込んで安定を図るも昭和10年(1935)水害で流される。 ・昭和10年、取水口にコンクリート製の制水門(坂東橋南に現存)を設け、更に導水路の改修及び広瀬・桃木両川に各々鉄筋コンクリート水門を設けた。 ・昭和22年(1947)のカスリーン台風、翌年の台風と2か年に亘り大洪水の被害を受け、諸設備破壊のため取水不能となった。 ・昭和23年に県営にて坂東大堰合口事業を計画し、坂東橋北の東岸に取入口を設け天狗岩堰と合口にした。(天狗岩用水の導水路は、坂東橋下を東西に利根川を横切っている) なお、当初の広瀬川取り入れ口は桃ノ木川取り入れ口よりも下流(現消防学校北付近)で 広瀬川として別の流れだった(絵図参照)。その後カーリットの発電所が出来て発電所用水路が広瀬川(桃ノ木含む)となり、田口水門(新町)の所で桃ノ木川へ分水(法華沢との合流地点で合流)し、現在の流れとなった。 (イ)追想(桃ノ木川と片石山の変遷) ・当時の桃ノ木川は川巾が12m位あり、片石山の崖下に堰(四ヶ村用水への分水口)があった、その堰下は広い遊水地となっていて、冬には氷が一面に張り、スケートを楽しんだそうである。当時、近くにブロック工場(現橘ハイツ)があり、そこでアルバイトをしてスケート靴を買ったという話もある。現在川はU字溝となり堰も無くなり、遊水地跡は片石広場としてゲートボール等に広く使われている。※四ヶ村(しかむら)=田口村、関根村、川端村、日輪寺村 ・片石山の崖登り(現在はモルタル状の吹付けで登れなく、立ち入り禁止) 垂直な崖をどこまで登れたかが子供達の自慢で、頂上から5m位下に洞の様な穴が有り天狗の窟屋(現在も有)と言っていた。そこが目標だがそこまで登れた話は聞かない。木の根や藤ツルを掴んで登る命がけの遊びだったそうだが、幸い落ちた仲間はいなかった。 ・四ヶ村用水は江戸時代の絵図にも記されていることから、桃ノ木川の歴史と共に造られた用水路と思われる。昭和20年頃は新堀と呼んでいたようである。 (ウ)追想(桃ノ木川の堰) 桃ノ木川は水量も多く沢山の堰が有り、地域用水路の取水口となっていた。 ・関根堰1、国道の桃ノ木橋の西側にあり、関根北、荒牧方面への用水路取水口となっていた。またこの近くに水車小屋も有った。 ・関根堰2、細ケ沢合流地点の南側にあり、関根南、荒牧南方面への用水取水口となっていた。その水路は桃川小学校の東側から南側から南西方面への用水路となっていた。 なお、桃川小学校の東側には水車があり、その水車で汲み上げた水が校舎前に流れていて生徒達の足洗い場に使われていた。 ・日輪寺堰、四ヶ村用水が大堰川(庚申川)に合流し、桃ノ木川との合流地点の南側にあり、荒牧、青柳方面への用水路取水口となっていた。 ・青柳堰、南橘中学校の南側で青柳、北代田方面への取水口となっていた。 堰の脇には水車小屋もあった。水は多くゆったり流れていたので中学生達がよく泳いでいた。 |

|

| 「前橋市立桃瀬小学校かるた」に詠まれている。 |

|

| <参考文献> 勢多郡誌(昭33勢多郡誌編纂委員会) 前橋市立桃瀬小学校かるた(2001年 桃瀬小学校・桃瀬小PTA) |