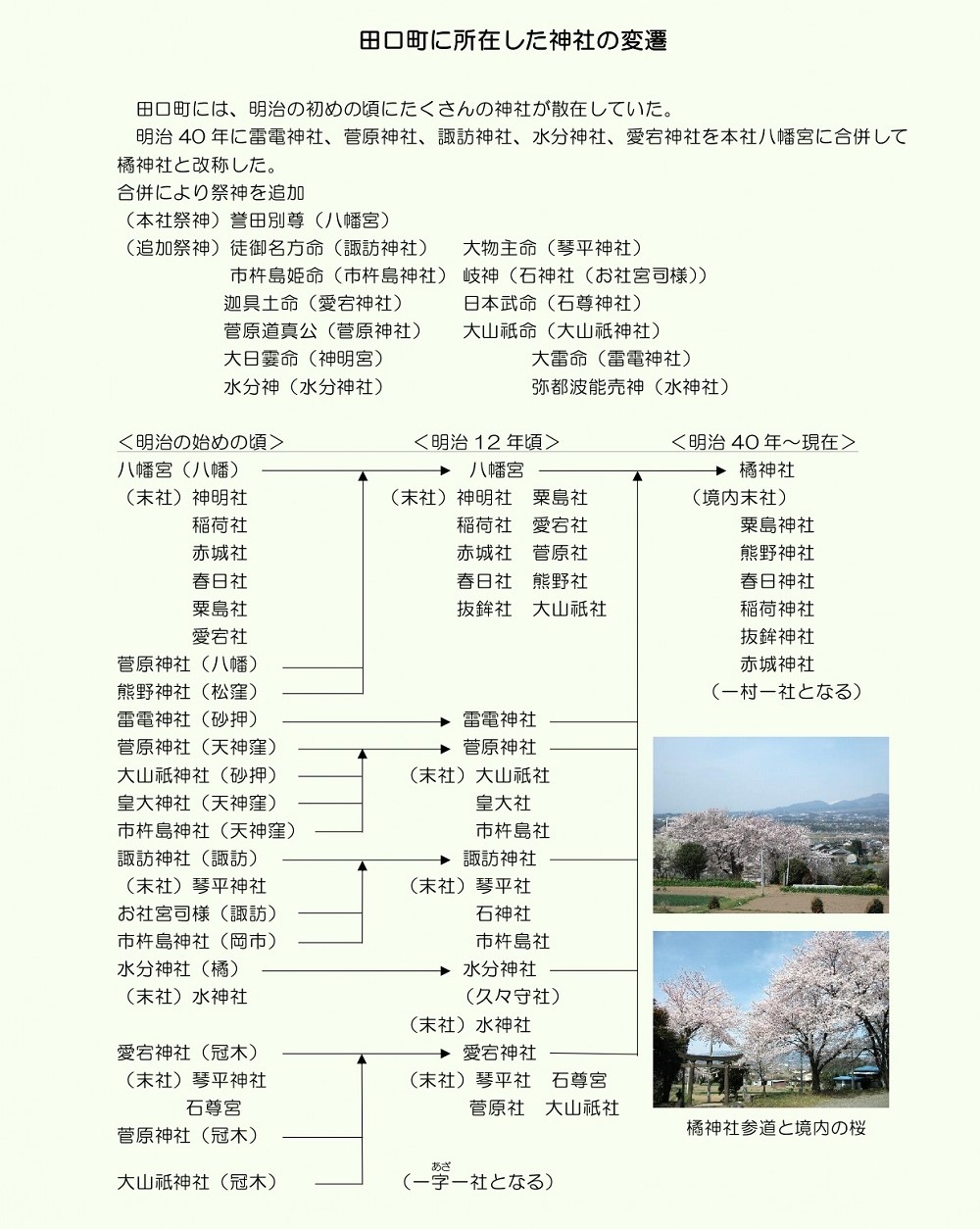

|

|

| 合祀された神社の石宮が安置されている。 | |

|

|

| (歴史) ・慶応4年(1868):神仏分離令、単に神と仏を分けるという主旨であったが、後の廃仏毀釈運動へとつながった。 ・明治5年(1872)神社の統合政策始まる。 ・明治12年(1879)内務省は府県に神社の明細帳(台帳)を作成するよう通達を出した。 ・明治39年(1906)神社合祀令、時の西園寺内閣が一町村一社になるよう出したもの。また、時の宮司は塩原和中(わなか)となっており、現在の宮司の曽祖父である。 |

|

| 石尊宮燈籠 | |

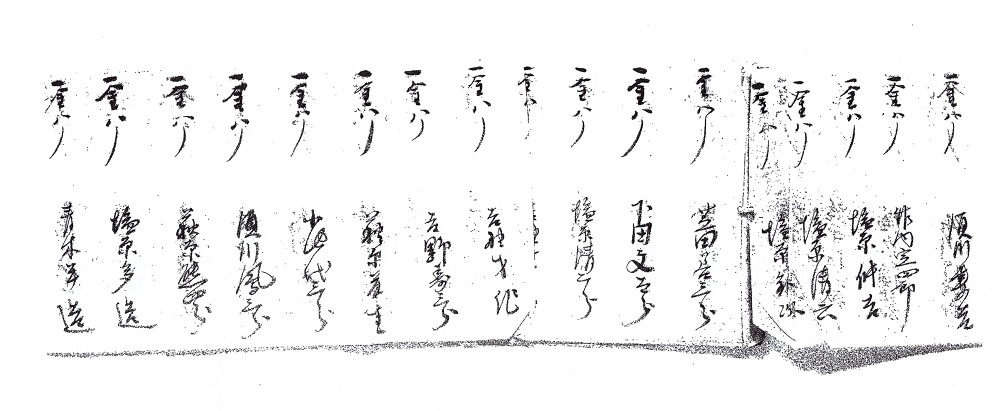

石尊信仰とは、神奈川県伊勢原市にある大山阿夫利(おおやまあふり)神社を中心とする山岳信仰のことで、石尊権現は大山の山岳信仰と修験道的な信仰が合わさった神仏習合の神である。石尊の名前の由来は、山頂にある岩に神々が降りると信じられていたため、石尊の名がついた。そのため山の上に祀られることが多く、田口でも片石山の上に祀られたと思われる。 大山が雨降山(あめふりやま)と呼ばれていることから、農耕の神、雨乞いの神でもある。山頂の磐座(いわくら)は石尊社となり、大天狗社(奥社)、小天狗社(前社)が祀られた。江戸時代には大山詣でが盛んになり各地で石尊宮の建立が興り石尊講が組成された。参詣者は「懺悔懺悔六根清浄大峰八大金剛童子 大山大聖不動明王 南無石尊大権現 大天狗小天狗 哀愍(あいみん)納受一龍札排 帰命頂礼」と唱えた。 大天狗、小天狗を祀ったことから片石山には天狗が住んでいるという伝説が生まれたと思われる。 石尊宮の石燈籠に御燈明をあげる風習は今でも各地に残っているが、田口でも明治の頃には8月に1戸当たり8厘を集めて御燈明をあげていた。ここの石燈籠に点火すると、大山の御燈明にも灯が付くと云われている。台座の上に直径10cm位の円い穴が20個ほどあるが、これは燈明皿として使用したものと思われる。 下は、燈明料の集金帳(抜粋) |

|

一戸当たり八厘(りん)とある。(1厘は1銭の1/10) |

|