| 赤城山宝林寺 (せきじょうざん ほうりんじ) |

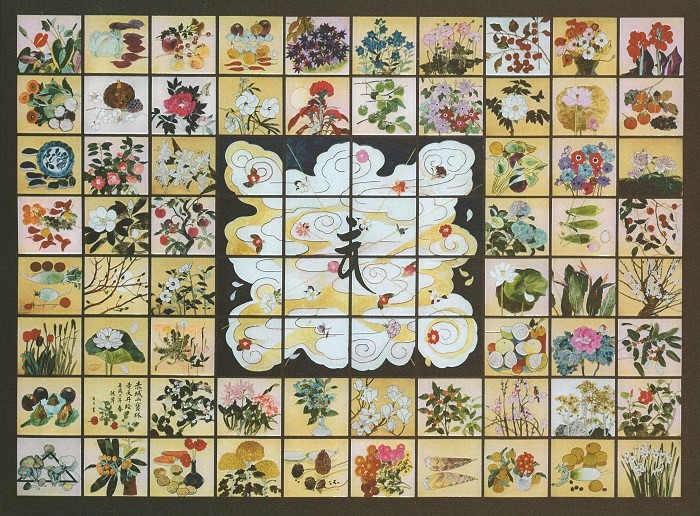

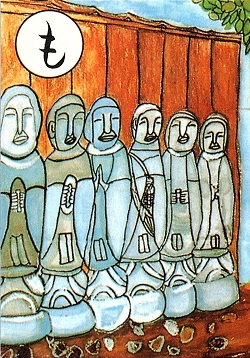

この寺は曹洞宗で本尊は千手観世音菩薩(写真下)である。越後国(新潟県)高田林泉寺の末寺であり由緒は明らかでないが、戦国時代に越後の長尾輝虎(上杉謙信)が小田原の北条氏康と戦ったときに従軍した、越後の一僧侶が血を血で洗う人生の無常を痛感し、多くの戦没者の菩提を弔うために橘山の南麓に草堂を営んで、観音像を安置して供養した。後に現在のところに移されたのが、この宝林寺であると伝えられている。 この寺は曹洞宗で本尊は千手観世音菩薩(写真下)である。越後国(新潟県)高田林泉寺の末寺であり由緒は明らかでないが、戦国時代に越後の長尾輝虎(上杉謙信)が小田原の北条氏康と戦ったときに従軍した、越後の一僧侶が血を血で洗う人生の無常を痛感し、多くの戦没者の菩提を弔うために橘山の南麓に草堂を営んで、観音像を安置して供養した。後に現在のところに移されたのが、この宝林寺であると伝えられている。開創の年月は、記録が焼失して不明であるが、江戸時代三代将軍家光の時代であるともいい、開基は松平重良公で、延宝4年(1676)と記された位牌がある。開山は林泉寺から招かれた鉄山正鎖禅師で、本尊の奥にはその像があるが作成時期は明らかではない。門の外塀ぎわには、六地蔵や馬頭観世音、石仏などが並んでいる。境内には、昭和56年(1981)8月に造られた真新しい六地蔵が並んでおり、その他にも地蔵尊などの石仏がある。 本堂には地元の日本画、塩原友子画伯の天井絵80枚がある。 六地蔵尊  宝林寺の門前には、正徳元年(1711)に造られた石造の六地蔵が残されている。地蔵が六つの分身となって、六道を輪廻転生する衆生を救済するという六地蔵信仰は、平安時代末期から始まったといわれる。六体の像は出典により諸説があり、また、持ち物、印相による違いもある。(檀陀地蔵、宝珠地蔵、宝印地蔵、持地地蔵、除蓋障地蔵、日光地蔵) 新しい六地蔵尊 |

人間が冥途へ行く途中に必ず渡る三途の川。その川には亡者の着物を剥ぐという恐ろしい顔をした鬼婆がいる。仏教の地獄思想から生まれた奪衣婆である。門前には、六地蔵と並んでこの奪衣婆の石仏がある。 |

| 塩原友子画伯(※)が描いた本堂天井絵 |