寛政年間の上野国本山山伏名所記に記載されている田口村大法院は現在も猶、法印様と呼ばれる稲葉秀重氏の家である。 寛政年間の上野国本山山伏名所記に記載されている田口村大法院は現在も猶、法印様と呼ばれる稲葉秀重氏の家である。平安時代に至って修験道は、一般に本山山伏といわれる天台宗の熊野山伏結合体と当山山伏、真言系の金峯山山伏結合体の二大教派が形成されていた。群馬県は赤城、榛名をはじめとして名山高峰が多く、特に山岳修行を旨とする修験道の発展は容易であったとみられ、県内各地に数多くの修験寺院の存在の後がある。勢多郡には35院の本山修験の名があり、利根、邑楽、吾妻、勢多の順で、南橘村では「勢多郡 住心院直同行 田口村大宝院」があり、北橘村八﨑の満蔵院、富士見村田島の光円院等と共に六角住心院の直同行修験である。 |

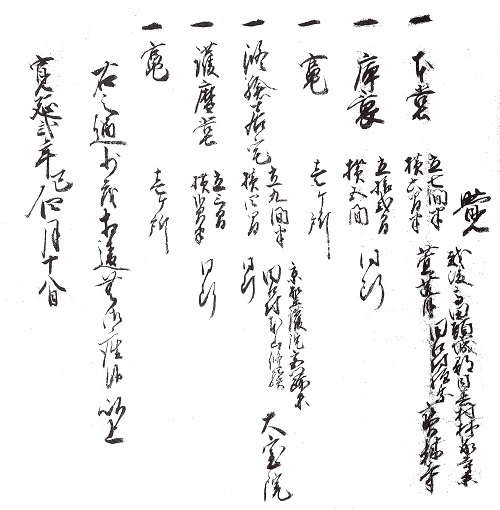

覚書 寛延2年(1749)4月18日 寶林寺と大法院についてかかれている。 寶林寺 本堂 庫裏 竈(かまど) 壱ヶ所 大法院 修験居宅 護摩堂 竈 壱ヶ所とある。 江戸時代 竈の数は所帯数であった。 |

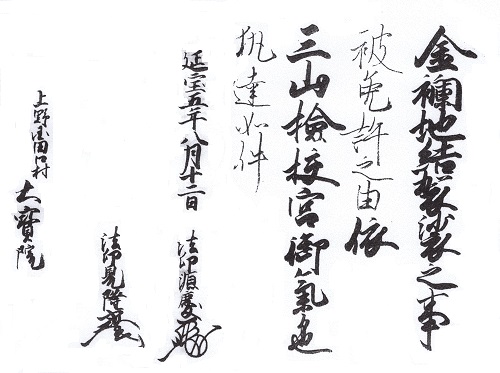

熊野三山検校御教書(金襴地結袈裟免許)延宝5年(1677) 熊野三山検校御教書(金襴地結袈裟免許)延宝5年(1677)熊野三山検校は京都において、熊野三山(熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社)の統括に当たった役職。 |